暑い夏は、逆にこういうタイトルの本がいい。(習い始めたギターで目下、山下達郎の『クリスマス・イブ』を練習しているのだが、こっちはかなり違和感がある・・・それでもクリスマスまでにうまくなりたい!)

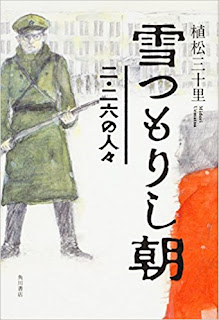

やはり8月は戦争と平和を考える月だし、この本は、先の戦争につながった二・二六事件のことであり、作者の植松三十里さん自身も、「戦争はダメだと伝えるのが自分の仕事」とあとがきの中で書いている。

それにしても、終戦日が新たな開戦日になりかねない今年の8月なのである。一体この世に戦争をしたい人などいるのだろうか。あるいは、過去の戦争や現代の戦争を考えても、これだけ多数の罪なき人を巻き込んで、命を犠牲にする価値のある戦争など、この世に存在するのであろうか。未開の地を奪い合ったり、国盗り合戦に明け暮れた戦国時代ではないのである。原爆の恐ろしさは知っているはずである。たった一発で人類の多くが消えてしまうような兵器を作って威嚇し合わねばならぬのは、なぜだろう。自爆テロの大半が、誘拐された女性によるものだという。戦争とは人間を兵器にする、究極の悪であるはずなのだが・・・

この本を初めて読んだときは、そのオムニバス形式に現れる登場人物をめぐる、切迫したストーリー展開を夢中になって追っていたが、再読してみて思ったのは、二・二六事件という、昭和の象徴的なクーデターにおいて、攻撃された政府高官も、攻撃した陸軍上層部も、彼らに引きずられた兵士たちも、誰かが決定的かつ一方的に悪いわけでもないということである。

この本によれば、岡田啓介首相も、その身代わりになって死んだ義弟の松尾伝蔵も、九死に一生を得た鈴木貫太郎侍従長も、実に立派な人間である。反乱軍に国賊呼ばわりされるいわれなどない、国のために身をささげてきた人たちだ。一方で、鈴木侍従長宅を襲撃した安藤輝三隊長も、この事件がきっかけでのちに映画『ゴジラ』を監督することになる本多猪四郎一兵卒もなかなかの人格者である。そして、天皇のために決起したはずの陸軍将校を厳しく粛清しようとした昭和天皇も、陸軍から信頼の厚かった弟の秩父宮も、それぞれの立場でやるべきことを全うしてきたにすぎず、非があるというわけでもない。

背景には貧困という哀しい事実があり、それを悪化させたのは、軍備拡張という事態であり、ゆえに政府高官は軍縮に取り組んでいたのであるが、この事件から、むしろ事態は悪化してついに世界大戦に突入してしまうという皮肉。

この小説では、二・二六事件に始まって、終戦、戦後の日米安保条約の提携までの紆余曲折にそれぞれの立場でかかわった人々の、公式文書にはあらわれないであろう裏話を描き出している。天皇と秩父宮の乳母を勤めた鈴木侍従長の妻のタカや、講和条約締結に尽力した吉田茂の娘の麻生和子など、平和への道を開くにあたり女性の果した役割も小さくなかったことも分かる。それにしても、天皇をこれほどヒューマンに描いた作品も珍しいと思う。ここに出てくる昭和天皇は、映画などでよく見る硬直した君主ではなくて、矛盾に満ちた立場にあって喜怒哀楽のある人間らしい天皇であり、この辺は女性作家らしい描き方だと思われる。

植松さんは、昭和史は評価が難しいからまだ書き手が少ないというようなことをおっしゃっていたが、それでなくても私たちの世代にとって、学校の近代日本史の授業はあっさり流されて、二・二六事件は大雪の中で起きた怖い事件だったという印象しかなかったし、財閥のトップや首相が次々暗殺されたあの時代も、今のIS国を見るがごとく、まるで別の国の出来事のように思わされてきた。こうした重要な事件を、無味乾燥の年表上の出来事としてではなく、生身の人間を登場させて再現できるのも小説という力なのだろう。

この本に描かれた「二・二六の人々」を通じて、戦争とはだれもが否応なく加担しうるし、巻き込まれることが見えて来る。そしてその背景に必ずある貧困という問題。これについて、もう少し考えてみたいと思う。

つづく

0 件のコメント:

コメントを投稿